□ 本报记者 符容菁

根据市研机构IDC预测,未来全球具身智能服务机器人市场将快速增长,到2030年,市场规模预计达到939亿美元(约合人民币6819亿元),复合增长率达到86.2%。

近年来,服务机器人已在餐饮配送、商用清洁、银行导览、酒店服务等领域实现规模化应用,并在商超零售、文化娱乐、医疗护理、健康养老等垂直场景呈现持续增长态势。

随着具身智能技术的快速发展,商用服务机器人行业既获得新的发展动能,又面临场景适配性提升的现实挑战。

如何通过技术创新突破跨场景应用瓶颈,使机器人真正满足企业与消费者多样化需求,成为可落地的生产力工具,是更为实际的问题。

作为深耕服务机器人行业15年的企业,上海擎朗智能科技有限公司(下称擎朗智能)携最新研发的多形态具身服务机器人矩阵参加第五届中国国际消费品博览会(下称消博会),展现了其在人工智能与服务场景深度融合的创新成果。

本期“海财经面对面”栏目邀请擎朗智能市场部总监陈芊,分享公司在产品创新、场景落地以及全球化过程中的探索与实践。

擎朗智能机器人“打工天团”首次全阵容亮相

●海财经观察员:今年是擎朗智能首次参展消博会,为大家带来哪些创新成果?

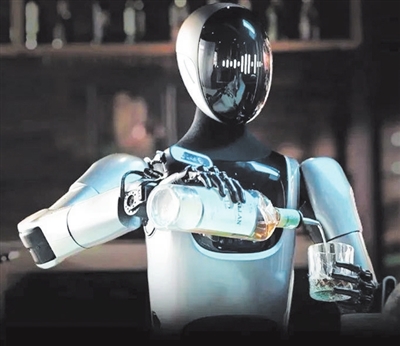

●陈芊:本次消博会首次设立人工智能展区,擎朗智能很荣幸作为全球具身服务机器人领军企业受邀参展。本次消博会,我们带来了涵盖餐饮、酒店、医疗、商超等多场景的服务机器人产品矩阵,其中最新研发的人形具身机器人XMAN-R1首次在线下与全球观众见面。

●海财经观察员:请介绍下公司此次亮相消博会的机器人“打工天团”?

●陈芊:从灵活高效的配送机器人T10、清洁机器人C30,到专为酒店场景设计的W3lite机器人,这些产品覆盖了从“跑腿小二”到“全能管家”的全链条服务场景,我们的“打工天团”活跃在餐饮、酒店、工厂、医院、商超以及机场等多种现实场景。通过在不同领域的实际应用展示,我们想为观众呈现一幅未来智慧服务的创新图景。

●海财经观察员:XMAN-W3是行业内首个实现了具身大脑和具身小脑应用落地的商用服务机器人,请介绍下“具身”的概念?

●陈芊:“具身”的全称是具身智能,智能其实是一个虚拟概念,汇聚到一个物体本体上就是具身智能。人形机器人是具身智能中常见的形态。

具身服务机器人是指一种具备物理实体形态,能够通过感知、认知、决策、执行、学习等综合能力,与环境进行物理交互,在真实物理环境中自主或半自主地为人类提供服务的智能机器人系统。

我们所有的设计都有行业标准,这个标准就是以“亲人”为设计理念,机器人也一样。机器人三大原则的第一条就是不伤害人,我们做服务机器人是希望其能在精神和物理层面更好地帮助人类。

●海财经观察员:XMAN-W3的“大小脑”是如何运作?

●陈芊:XMAN-W3原来是一款酒店的送物机器人,能利用云端基于多模态大模型的“大脑”,实现长程任务规划和复杂场景理解。研发过程中我们发现,很多国家对于电梯的管控较强,为此,我们通过在酒店机器人W3的双侧增加机械臂,结合完成轨迹规划、安全交互等任务的“小脑”,实现按电梯、取放物等具身操作,机器人能自己将物件递给客户。

文化差异成出海最大挑战

●海财经观察员:擎朗智能的海外市场拓展情况如何?擎朗智能在全球化过程中面临哪些挑战?

●陈芊:擎朗智能在三年前正式出海,截至目前,我们已经走过60多个国家,开发了多语种交互系统,支持18种语言。

我们在出海过程中遇到最大的挑战是文化的不同。例如日本市场偏好紧凑型机器人,而中东客户则希望机器人能融入宗教场景,甚至提出“能否引导朝拜”的特殊需求。

其次,国外的行业标准尚未完善,擎朗智能在参与准入标准与行业标准制定方面也做了很多努力。

●海财经观察员:作为消博会人工智能专区重点参展商,如何看待海南自贸港建设对服务机器人产业的催化作用?

●陈芊:在自贸港建设背景下,海南独特的政策优势与区位特点为服务机器人产业发展提供了重要契机。海南不仅是国际知名的旅游目的地,还是服务经济发展较快的区域,在旅游业与现代服务业深度融合的背景下,服务机器人迎来了广阔的应用场景。

擎朗智能作为一家“服务外包公司”,经常出现在海南的服务场景中。例如在海南很多高端酒店与餐饮场所,除了有送物机器人、送餐机器人、清洁机器人这样的“打工人”,货柜物联网互动机器人的应用也很广泛。

我们相信在这个对服务从业人员有高需求的地方,未来会有更多服务机器人出现。

●海财经观察员:在这种情况下,海南自贸港政策对擎朗智能的市场拓展有哪些实质性利好?

●陈芊:海南作为中国对外开放的前沿阵地,其独特的地理区位与政策优势为擎朗智能的市场拓展提供了多重利好。从战略布局角度看,海南是东南亚与中国内陆的连接枢纽,将成为擎朗智能未来布局海外市场的重要支点。

首提“岗位化机器人”

为服务而生

●海财经观察员:在强化消费体验、创新产品与服务等方面,擎朗智能有哪些实践与探索?

●陈芊:擎朗智能始终坚持以真实场景需求为导向,通过持续的技术迭代推动服务模式革新。以餐饮场景为例,早期送餐机器人需人工将菜品放置于机器人托盘,再由服务员协助送达餐桌。而随着人力成本攀升及服务效率需求的提升,我们自主研发了“自取餐”功能,机器人其实就是把自身的力量优势释放出来,帮助人类做一些繁重的工作,更好地服务客人。

●海财经观察员:根据你的观察,当前服务行业衍生出哪些新场景?请举例说明擎朗智能在新场景运用的突破。

●陈芊:服务场景的创新突破往往源于客户需求的深度挖掘。以一家海鲜火锅餐厅的定制化案例为例,该企业选择工厂大载重物流机器人,而非传统配餐机器人,原因在于其特殊场景下的效率痛点——传统配餐机器人送餐单次仅能承载一盘菜品,需往返十余次才完成多桌配送。而擎朗智能定制的物流机器人单次可承载5至10盘菜品,能更好地提升效率、员工体验与客户体验。

另外,在韩国的一家高尔夫球场,传统球童搬运高尔夫球包存在效率低、劳动强度大等问题,使用大载重多功能机器人运送可大大提升效率。

让机器人真正融入人类生活场景,需要技术突破与商业洞察的双重驱动。我们希望让技术创新看得见、摸得着、用得好。

●海财经观察员:XMAN-R1首次提出“岗位化机器人”理念,请具体阐释这一概念。

●陈芊:XMAN-R1的诞生源于我们对服务机器人本质的深刻理解。服务行业的需求具有多样性和复杂性,从传统的餐饮服务到现代的物流配送、酒店管理,每个细分领域都对机器人提出了独特要求。XMAN-R1正是基于这种市场需求,将服务场景解构为标准化岗位单元,再将机器人定位为标准化的“岗位员工”。

实际上,XMAN-R1也是在全球进行首次线下“上岗”——化身售货员服务生,在展区进行商品售卖推介,它会对热情的观众做比心动作,和观众们握手,还能在接收到语音指令后,说出OK,并开始执行任务。

●海财经观察员:该机型如何实现“为服务而生”的设计目标?

●陈芊:关于“为服务而生”的核心设计逻辑,需从擎朗智能的服务机器人基因说起。我们的产品覆盖餐饮、酒店、医疗等全服务场景,除大众熟知的送餐、跑腿等功能外,还延伸至清洁服务,未来我们还想探索例如备餐、点单以及房间内桌面、窗户清洁等精细化服务领域。

随着技术发展,我们也希望擎朗智能“打工人”的能力越来越强。